Mit der Festlegung auf 18. März offenbaren die Veranstalter des Equal Pay Day, dass ihnen an einer polarisierenden Debatte mehr gelegen ist als an der lösungsorientierten Aufklärung über geschlechtsspezifische Einkommensunterschiede. Statt am 18. März hätte der Gedenktag bereits am 22. Januar stattfinden müssen, so der Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte.

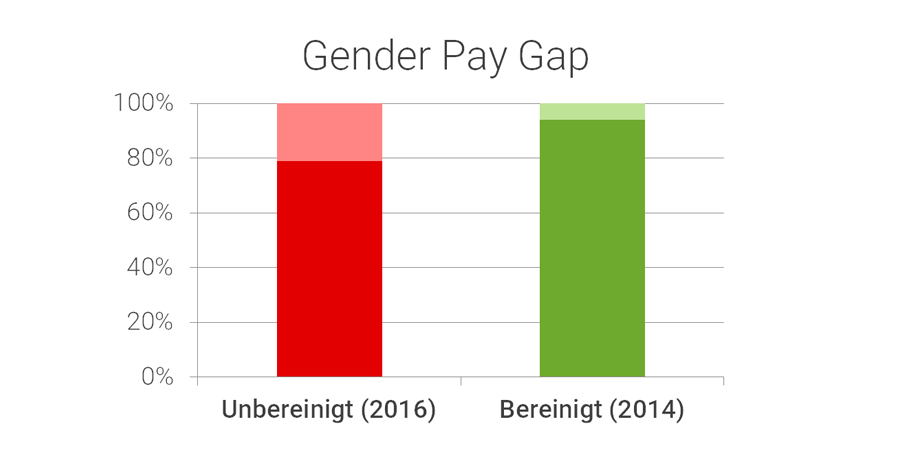

Den Organisatoren zufolge soll der in Deutschland zum elften Mal ausgerufene Equal Pay Day den Anteil eines Jahres repräsentieren, den Frauen im Vergleich zu Männern unentgeltlich arbeiten. Symbolisch wird dazu 2018 der 77. Tag des Jahres herangezogen, da der unbereinigte Gender Pay Gap – die statistische Lohnlücke zwischen Männern und Frauen – laut Statischem Bundesamt im Jahr 2016 wie auch im Jahr 2017 bei rund 21 Prozent lag.

Faktisch ist diese Kennzahl aber bedeutungslos, da sie zahlreiche Faktoren wie die unterschiedlichen Präferenzen von Männern und Frauen bei der Berufswahl, die Entscheidung für Vollzeit- oder Teilzeittätigkeiten usw. außer Acht lässt.

Der strukturell bereinigte Gender Pay Gap, der alle vier Jahre vom Statistischen Bundesamt ermittelt wird, lag bereits 2014 bei nurmehr 6 Prozent. „Der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen ist eben erheblich geringer, als von den Organisatoren des Equal Pay Days suggeriert wird“, so bdvb-Präsident Malcolm Schauf. „Wenn wir einen Equal Pay Day brauchen – und als Ökonomen sind wir durchaus dafür –, dann müsste er am 22. Januar stattfinden.“

Mit seinem Aufruf zur Versachlichung der Debatte unterstreicht der Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte, dass das Thema Chancengleichheit auf die politische Agenda gehört. „Warum haben wir nach wie vor so wenige Frauen in Führungspositionen? Warum sind Arbeit und Kindererziehung für viele Familien immer noch schwer zu vereinbaren? Und wie können wir gewährleisten, dass Mädchen und Jungen in allen Familien dieselben Bildungschancen mit optimalen Verdienstmöglichkeiten vorfinden? Das sind die Fragen, auf die wir gemeinsam Antworten finden müssen. Eine Skandalisierung der Debatte bringt uns nicht weiter“, so Schauf.